Saya berusia sekitar 13 tahun ketika konflik di Darfur dimulai pada tahun 2003 Sebagai seorang remaja yang membaca dan mendengarkan berita sebelum munculnya media sosial, saya tidak sepenuhnya memahami konteks sejarah atau politik, namun saya memahami bahwa ada kebutuhan untuk bertindak. Kebutuhan untuk mengakhiri krisis kemanusiaan. Peristiwa itulah yang pada akhirnya membawa saya menjadi seorang dokter dan bekerja di daerah konflik dan bencana alam.

Dalam dua minggu pertama bulan Desember, saya menjadi sukarelawan di sebuah LSM yang menyediakan perawatan medis di sebuah kamp bagi pengungsi interior (IDP) di al-Dabba, di Negara Bagian Utara Sudan. Dalam beberapa hal, saya telah berputar kembali ke awal, kembali ke tempat yang pertama kali mendorong saya untuk bertindak.

Selama dua minggu kami berada di al-Dabba, populasi kamp bertambah dari 2 000 menjadi lebih dari 10 000 Kadang-kadang rasanya tidak ada cukup sumber daya untuk menampung semua pendatang baru. Tidak cukup makanan dan air. Obat tidak cukup. Jamban tidak mencukupi.

Sebaliknya, yang saya saksikan berulang kali adalah keberanian, kemurahan hati, dan sikap tidak mementingkan diri sendiri dari masyarakat Sudan: Mulai dari para pengungsi hingga staf lokal di LSM tempat saya menjadi sukarelawan.

Ini adalah kisah beberapa orang yang saya temui sepanjang hari di kamp.

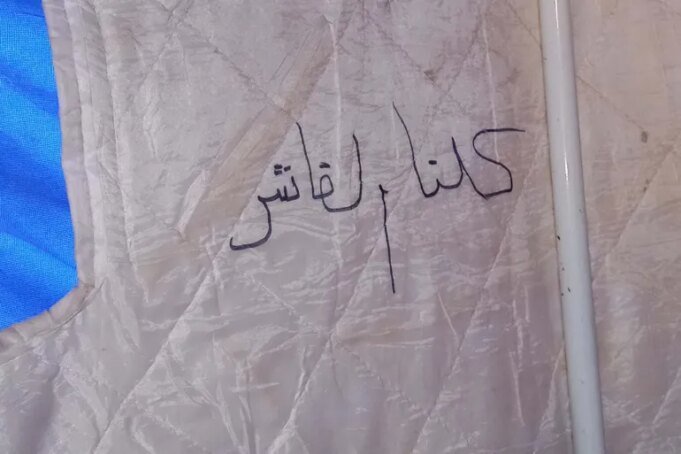

Orang-orang seperti Fatima * yang berusia 15 tahun. Butuh waktu 21 hari untuk sampai ke al-Dabba. Dia melarikan diri dari el-Fasher ketika Pasukan Dukungan Cepat, sebuah milisi yang saat ini memerangi tentara Sudan, maju ke kampung halamannya.

Dia sedang hamil 10 minggu anak pertamanya. Dia perlu dipindahkan ke rumah sakit untuk USG janin. Saya bertanya dengan lembut apakah ayah dari anak tersebut akan menemaninya ke rumah sakit. Dia membuang muka. Ibunya berbisik kepada saya bahwa dia telah diperkosa. Aku menggenggam tangan Fatima dan duduk bersamanya dalam diam, air matanya jatuh ke lengan bajuku.

Kemudian saya bertemu Aisha, ibu dari lima anak. Dia kehilangan suaminya dalam perjalanan panjang dan mengerikan dari el-Fasher ke al-Dabba. Hemoglobinnya sangat rendah dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya perlu memindahkannya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan transfusi darah. Dia tidak tega meninggalkan anak-anaknya karena mereka berulang kali mengalami mimpi buruk dan tidak bisa tidur nyenyak di malam hari setelah kehilangan ayah mereka.

Kami menghabiskan sebagian besar waktu kami untuk mencoba memecahkan masalah bersamanya dan memutuskan untuk membiarkan anak-anak kami tinggal bersama nenek mereka sementara Aisha dipindahkan ke rumah sakit.

Lalu ada Khadijah. Butuh empat minggu baginya untuk sampai ke al-Dabba. Dalam kekacauan saat melarikan diri dari el-Fasher, dia menyaksikan suaminya tertembak dari belakang. Meski menyayat hati karena harus pergi tanpa memberikan penguburan yang layak, dia tetap melanjutkan perjalanan bersama ketiga anaknya yang masih kecil, dan melarikan diri dengan berjalan kaki.

Dalam perjalanan, hanya ada sedikit makanan dan terbatasnya air minum. Anak bungsunya meninggal karena diare parah dan kekurangan gizi. Dia entah bagaimana berhasil menemukan kekuatan untuk mengumpulkan cukup uang untuk menumpang kendaraan bersama dua anaknya yang tersisa untuk sebagian perjalanan.

Namun tragedi kembali terjadi. Mereka berakhir dalam kecelakaan kendaraan bermotor. Anak keduanya meninggal karena luka-lukanya. Khadijah tiba di al-Dabba bersama putra sulungnya– satu-satunya anak yang masih hidup.

Ketika saya bertemu dengannya di tenda medis kami, Khadijah sedang hamil 36 minggu, anak keempatnya. Dia menderita infeksi saluran kemih, jadi saya memberinya antibiotik. Dia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sambil mencium kedua pipiku. Rasa terima kasihnya membuatku merasa semakin malu karena hanya sedikit yang bisa kuberikan kepada seseorang yang telah melalui begitu banyak hal. Aku bilang padanya dia akan ada dalam doaku.

Tiba-tiba, dia mendekat dan menanyakan namaku. Aku memberitahukan namaku padanya dan dia mengulanginya, membiarkannya meluncur dengan lembut dari lidahnya. Kemudian dia menunjuk perutnya yang sedang hamil dan berkata, “Inilah yang akan saya beri nama untuk anak saya.” Saya merasa kewalahan dengan apa yang dia berikan kepada saya padahal begitu banyak hal yang telah diambil darinya.

Pada suatu saat, aku perlu istirahat untuk salat Dzuhur, jadi aku berjalan ke rumah Bibi Najwa yang terbuat dari jerami. Dia telah berada di kamp pengungsian selama lebih dari setahun. Sajadahnya adalah salah satu dari sedikit miliknya. Namun dia menawarkannya secara cuma-cuma kepada siapa saja yang membutuhkannya. Rumahnya terasa seperti surga yang aman. Dia memaksaku untuk minum teh. Ketika saya menolak dengan sopan, dia menawari saya kacang dan lentil yang sudah dimasak. Kemurahan hatinya membuatku rendah hati.

Begitu pula dengan keberanian penerjemah saya, Ahmed. Dia adalah anggota staf lokal di LSM tempat saya menjadi sukarelawan. Pada awal perang tahun 2023, Ahmed membawa orang tua dan saudara-saudaranya ke Mesir, memastikan mereka aman, lalu kembali ke Sudan untuk terus mengabdi pada rakyatnya. Saya mendengar cerita seperti ini berulang kali.

Tim lokal di Sudan telah melakukan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya untuk tetap tinggal di negara tersebut dan melayani rakyatnya meskipun ada banyak ancaman terhadap keselamatan pribadi mereka. Ketika saya memikirkan kekhawatiran dan keprihatinan ayah saya sendiri ketika dia menurunkan saya di bandara sebelum penerbangan saya ke Sudan, saya hanya bisa membayangkan apa yang dirasakan orang tua Ahmed mengetahui putra mereka tetap berada di zona perang karena pilihan mereka sementara mereka hidup dalam kondisi yang relatif aman.

Sudan sedang mengalami krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Namun negara ini hanya menerima kurang dari 35 persen kebutuhan pendanaan global. Sepertiga penduduknya telah mengungsi. Satu dari dua orang lapar. Banyak wilayah di negara ini yang mengalami kelaparan, dan jutaan orang terancam kelaparan.

Saya tidak tahu di mana letak solusinya. Namun saya tahu bahwa kita, sebagai komunitas internasional, telah berulang kali mengecewakan Sudan dan rakyatnya.

Kami bisa melakukan yang lebih baik. Kami harus berbuat lebih baik.

Fatima, Khadijah, Aisha, Bibi Najwa, dan Ahmed berhak mendapatkan yang lebih baik.

Rakyat Sudan berhak mendapatkan yang lebih baik.

* Semua nama telah diubah untuk melindungi identitas mereka.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.